Por Bruno Bazerque

Doscientos barcos abordados, cien tesoros enterrados en distintas islas y quinientos hombres arrojados por la borda. Todo parecía ir viento en popa para Babastián y sus piratas.

–Bueno, haraganes, es hora de dejar el puerto y volver a la mar.

–¿Ya, capitán? Pasemos un rato más en el bar.

–Sí, capitán, todavía quedan algunas sillas para romper.

–¡Y botellas rotas para pelear!

–Además, John Sinfondo no hizo el truco de vaciar el barril de ron con la nariz.

El capitán Babastián respiró hondo, entrecerró los ojos, frunció la boca, se puso rojo como un tomate y gritó:

–¡Vuelven todos al barco o los convierto en albóndigas!

Los piratas salieron del bar entre empujones y mordiscos.

–¡Diez Quesos! –llamó Babastián–, soltá las amarras, nos vamos.

El pirata Diez Quesos usó una uña de su pie para cortar la cuerda que sujetaba el barco al puerto. Debían cumplir una misión muy importante que les encomendó el gobernador de la ciudad unas horas antes.

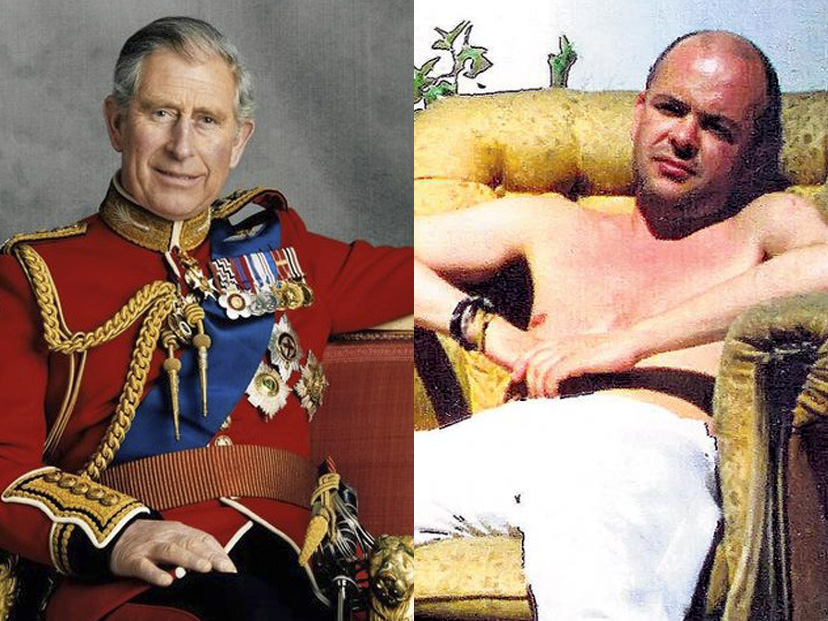

–¡Necesito hablar con el fantástico Babastián! –había anunciado el gobernador, un hombre robusto, conocido por su bigote inmenso y porque todo le parecía “fantástico”.

Babastián arqueó una ceja. ¿Por qué el gobernador querría hablar con un criminal como él?

–Mande usted –le contestó el pirata, que tenía una mano en su espada por si querían meterlo preso.

–Ah, Babastián, encantado de conocer a tan fantástico marino –el gobernador le dio un buen apretón de manos–. ¿Es verdad que tiene a sus hombres tres días sin comer antes de una batalla?

–No le mintieron –Babastián se relajó un poco–, así pelean con más fiereza.

–Fantástico –sonrió el gobernador–, necesito esa fiereza para resolver un problema que tengo con unas sirenas.

–¿Sirenas?

–Con su canto fantástico vuelven locos a los navegantes, que se arrojan al mar para nunca más volver –se lamentó el gobernador–. Y cuando se trata de barcos mercantes, ay, resulta un golpe terrible al comercio.

Babastián hizo una mueca irónica.

–Ya sé –siguió el gobernador–, podría encerrarte ahora mismo por tus fechorías. ¿Pero qué es uno que otro barco saqueado? Las sirenas están haciendo estragos con todos los barcos.

–¿Entonces? –preguntó Babastián, cada vez más interesado porque empezaba a olfatear algo bueno.

–Estoy dispuesto a perdonar todos tus crímenes.

–Bah... –Babastián hizo un gesto de desprecio.

–No terminé –agregó el gobernador–. También estoy dispuesto a darte tres fantásticos cofres repletos de oro una vez solucionado el problema de las sirenas.

Los ojos de Babastián empezaron a brillar. “Dos cofres para mí, el otro para mis piratas”, se relamió. Y, sin pensarlo más, aceptó la misión y apuró a sus hombres para hacerse a la mar.

Como todo buen marino, el capitán conocía la historia de Ulises, aquel viajero al que ataron al mástil para que no cayera bajo el hechizo de las sirenas. Por eso, cuando se empezó a escuchar un hermoso canto a lo lejos, ordenó:

–¡Gusanos, átenme al mástil! –y sus piratas obedecieron. Le hicieron nudos tan apretados que le empezó a picar la nariz y no pudo rascarse.

–Listo, capitán.

–Ahora, pónganse sus equipos y preparen las armas –les ordenó Babastián a sus hombres. Los equipos no eran más que unos tubos para respirar bajo el agua, una vez que cayeran bajo el encanto de las sirenas. “Algunos se ahogarán, pero otros van a llegar hasta ellas con sus espadas en la mano y... adiós sirenas, jajaja”, rio para sus adentros.

–Eh... no, capitán –le respondió Diez Quesos.

–¿Cómo que no? –se sorprendió Babastián.

–¡Ya está! –gritó Diez Quesos. Y entonces se acercó un pequeño barco con un pirata que cantaba como sirena. Se trataba nada más y nada menos que del pirata Bisiesto, nombre que le pusieron por la frecuencia con que se bañaba. Resultó que también era un cantante prodigioso.

–Lo siento, capitán –dijo Diez Quesos–. Sabíamos que conocía la historia de Ulises, así que inventamos lo de las sirenas para atraparlo.

–Pero el gobernador...

–¡Fantástico! –salió del camarote el gobernador con su bigotazo... que se arrancó de la cara de un tirón.

–¡John Sinfondo! –se lamentó Babastián.

–Era hora de nombrar a un nuevo capitán que nos trate mejor –confesó John, ya sin el bigote postizo.

Como castigo, porque al fin y al cabo eran piratas, los hombres dejaron atado tres días y tres noches a Babastián, que se la pasó pensando en cómo había dejado que lo vencieran con ese truco tan simple. Eso, cuando no pensaba en cómo le picaba su pobre, pobre nariz.