Me desperté con el sol en la cara. Intenté mover mi cuerpo, pero no pude. ¿Qué me había pasado?

¡Tenía los brazos y las piernas atados al suelo! ¡También tenía atado el pelo! ¿Quién me había hecho eso... y por qué?

Entonces recordé que mi barco había chocado contra una roca, y que después de nadar con mucho esfuerzo había llegado a la costa y me había quedado dormido.

Estaba en las tierras de Liliput, pero todavía no lo sabía.

Escuché unas voces que no conocía y sentí que algo caminaba por mi pierna izquierda, seguía por mi panza, llegaba hasta mi nariz... ¿Qué sería? ¿Un animal?

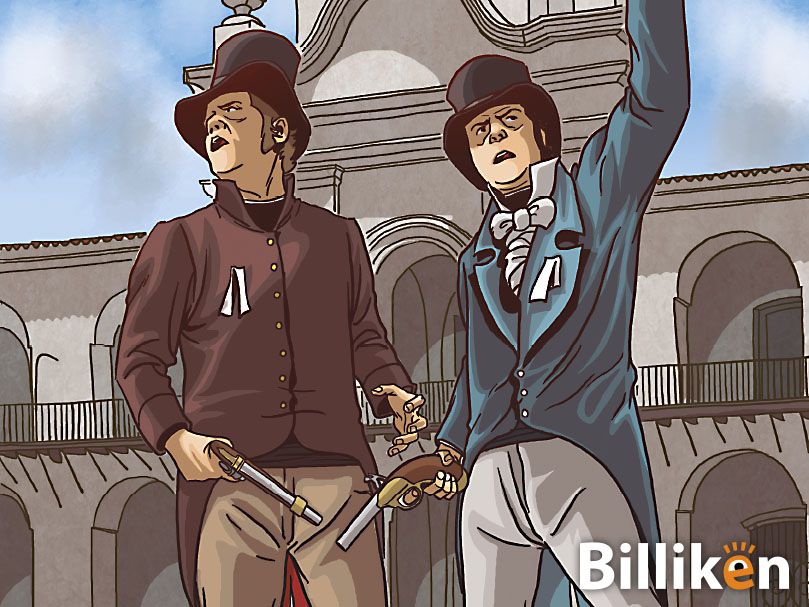

Eso que se movía llegó justo delante de mis ojos, pero no era un animal. Era un hombrecito de apenas quince centímetros y tenía en sus manos un arco y una flecha... Mejor dicho, un arquito y una flechita. Me di cuenta de que muchos más hombrecitos caminaban por mi cuerpo y me asusté. Grité tan fuerte que todos salieron corriendo, asustadísimos.

No entendía cómo habían hecho estos seres diminutos para atarme tan fuerte.

Hice fuerza y logré romper algunas cuerdas. Los hombrecitos volvieron a irse, pero no por mucho tiempo. Pocos minutos después me dispararon más de cien flechas, que a pesar de ser flechitas me molestaban bastante.

No sé quién tenía más miedo. Si yo –que al lado de ellos era un gigante– o ellos, que eran apenas del tamaño de un dedo, aunque juntos formaban un batallón muy poderoso.

Un hombrecito apenas más alto que los demás se acercó. Le dije que me llamaba Gulliver y le expliqué con señas que estaba muerto de hambre. A pesar de que hablábamos diferentes idiomas, me entendió y mandó a traer muchísimas canastitas llenas de carne. ¡Las mandaba el Emperador!

Con la panza llena, me quedé profundamente dormido.

Mientras dormía, quinientos carpinteros fabricaron una máquina para llevarme a ver al Emperador. La máquina era una tabla de más de dos metros y tenía ruedas. La arrastraban más de mil quinientos caballos... En realidad, caballitos.

A las cuatro horas de viajar, dormido y atado, estornudé tan fuerte que me desperté. Pero no estaba resfriado: no era eso. ¡Uno de los hombrecitos me había metido la punta de su espada en la nariz! Para él, mi nariz debía ser como una cueva gigante. Y para mí, su espada, como un escarbadientes. ¡Me hizo unas cosquillas tremendas!

Por suerte, el Emperador se dio cuenta de que yo no los lastimaba. Entonces me dejaron solo una pierna atada y pude pararme. ¡Por fin!

Para ellos yo era un hombre-montaña. Pude observar el paisaje. Nunca había visto un lugar tan hermoso. Las tierras de Liliput estaban llenas de jardines con flores. ¡La ciudad parecía la escenografía de un teatro!

El Emperador, tan pequeñito como los demás, se subió a una torre para estar más cerca de mi cabeza. Dijo algo, pero no le entendí. Hablaba un idioma que nunca había escuchado... ¡y tenía una voz muy finita!

Al tiempo, cuando se aseguraron de que yo no los iba a lastimar, mandaron a coserme ropa de mi tamaño y me enseñaron su idioma. De a poco nos íbamos entendiendo...

Con los días, los liliputienses dejaron de verme como un hombre-montaña peligroso.

Una tarde me acosté en el piso y cinco hombrecitos bailaron sobre mi mano, mientras los chicos jugaban a las escondidas en mi pelo. ¡Y hasta me dejaron libre! Pero con ciertas condiciones: debía ser fiel al Emperador y caminar solo por los lugares sin casas ni habitantes. ¡Por fin! ¡Cómo extrañaba mi libertad!

Así termina la historia de cómo llegué a Liliput. Si les gustó, otro día les contaré cómo siguieron mis aventuras. ¡Hasta pronto! Este hombre-montaña necesita descansar.

FIN

Descargalo aquí abajo: