Por Laura Ávila

Ya estaba cerca. No podía fallar. Lucio estiró la mano en la oscuridad, buscando el segundo estante. Había entrado en la librería del Colegio muchas veces y la conocía casi de memoria, pero no contaba con este encierro, con esta falta de luz.

Con los dedos temblorosos tocó el lomo del libro de Física que buscaba. Lo agarró y tiró hasta sacarlo del estante. Su corazón latió más fuerte. ¡Lo había logrado! Entonces quiso abrirlo. Le encantaba el aroma de los libros.

Pero lo que sintió fue un olor rancio, y miles de alitas sucias le entraron por la nariz y la boca.

–¡¡¡Ahhhh!!! –gritó, volcando el cabo de vela que había pegado en la mesa para iluminarse. Salió de la librería a los manotazos, en medio de una nube de polillas, y aterrizó frente a dos soldados que lo apuntaban con sus fusiles.

–¿Quién te manda, mocoso? –preguntó uno, alzándolo del hombro.

–¡Fuego! –gritó el otro, entrando a la librería y apagando la vela a los pisotones.

–¿Querías quemarnos vivos?

–¡No! ¡Suéltenme! –dijo Lucio. De repente, tuvo mucho miedo.

El más resuelto de los soldados le quitó el libro.

–¿Diccionario de Física?

–Llevémoslo con el comandante. A lo mejor es un conspirador que quiere fabricar una bomba.

–¡Yo no quiero tirarle bombas a nadie!

–¿Ah, no? ¿Y qué hacías en nuestro cuartel en plena noche? Yo que vos, mocoso, cerraría la boca y esperaría la clemencia de la Junta.

Los soldados Patricios encerraron a Lucio en la salita que usaban para confesarse con el capellán, y a la mañana siguiente lo despertaron zamarreándolo para llevarlo al Fuerte, que era la casa de gobierno en donde residían los jefes de la Revolución.

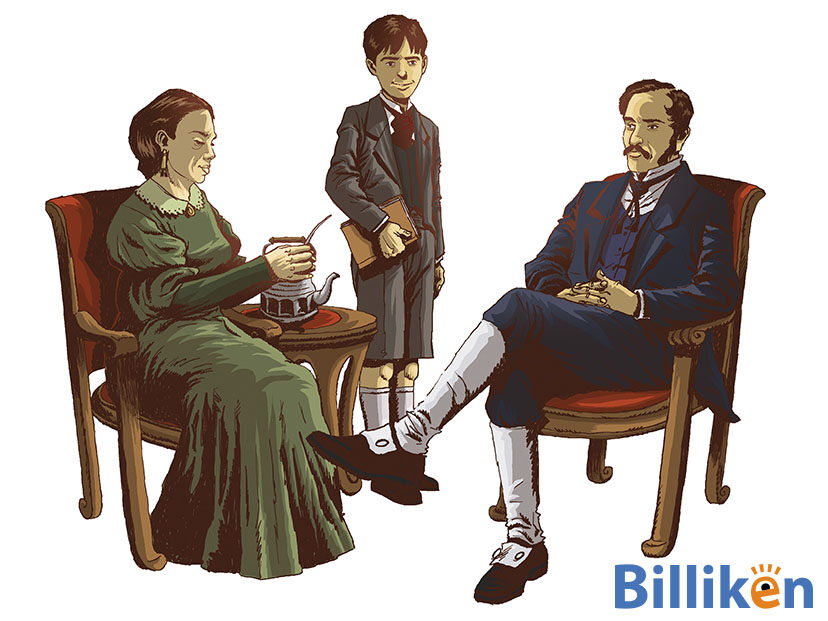

Estuvo esperando junto con otros reos, hasta que cerca de las tres de la tarde lo hicieron pasar a una gran sala donde había una mesa con nueve sillas revestidas de terciopelo rojo. Pero sólo una estaba ocupada. En ella, un hombre joven, sentado, escribía con una pluma de cóndor.

–Nombre y edad –dijo sin dejar de escribir.

–Lucio Almaraz. Tengo doce años, comandante.

El hombre levantó la cabeza. Tenía rulos, patillas rebeldes y unas huellitas de viruela en la frente.

–¿Qué? ¿Me ves cara de comandante? Lucio alzó una ceja, confundido, y entonces hizo su aparición en la sala Don Cornelio Saavedra. Era un hombre alto, que imponía respeto con las charreteras de su uniforme y sus cabellos plateados.

–Este chico entró a mi cuartel y quiso incendiarlo –declaró Saavedra.

–No es así. La vela se me cayó por accidente, pero igual no pasó nada.

–No sea deslenguado. Hable si yo se lo mando. ¿Dónde están sus padres? –dijo Saavedra.

–Mis padres viven en Salta del Tucumán, señor. Hace cuatro años que no los veo.

–A mí no me diga “señor”. Soy el comandante.

–Bueno, señor comandante.

El hombre que escribía en la mesa ocultó una imperceptible sonrisa. Saavedra, que parecía tener ojos en la espalda, se volvió hacia él y le preguntó:

–¿Dónde están los demás, doctor Moreno?

–Durmiendo la siesta, mi comandante –replicó el tal doctor Moreno con cierto tono de burla–. Pero usted ya sabe que yo no duermo.

Las miradas de los hombres se cruzaron en el aire como espadas. Saavedra fue el primero en apartarse de esa lucha silenciosa y se concentró en Lucio. Las ropas del chico eran tan modestas que no le inspiraron respeto.

–Mejor que confiese de una vez qué hacía en nuestro cuartel.

Lucio perdió la paciencia:

–¡No es un cuartel! ¡Es un Colegio!

El doctor Moreno dejó la pluma en el tintero y lo contempló, interesado.

–¿Vos eras alumno del Colegio de San Carlos? –dijo, tuteándolo.

–Sí, señor... doctor.

Saavedra se sentó en una de las sillas, después de cubrirla con una banda de terciopelo extra:

–Hace cuatro años que el Colegio se convirtió en cuartel –dijo.

–¿Y me lo dice a mí? –replicó Lucio enojado–.

¡Desde que llegué a Buenos Aires anduve como un caracol, con el Colegio a cuestas!

–¿Cómo sabremos que no miente? –le preguntó Saavedra a Moreno.

Moreno se levantó y se acercó a Lucio.

–Inter arma, silent verba (1) –le dijo en tono confidencial.

Lucio contestó casi sin darse cuenta:

–Cedant arma togae! (2) ¡Estoy cansado de dar vueltas como bola sin manija!

Moreno se rió, convencido, y volvió a sentarse.

–No se preocupe, Cornelio. Yo sé reconocer a uno que viene del San Carlos.

–Yo también, Moreno. Pero éste no parece un alumno. Parece un aguatero.

Moreno ignoró a Saavedra. Volvió a interrogar a Lucio.

–Explicate. ¿Qué hacías en la librería?

–Quería sacar un libro para llevarme a la chacra.

–¿Qué chacra? –dijo Saavedra.

–La chacarita que alquiló nuestro director. Somos pocos alumnos ahora, pero el Colegio sigue

existiendo. El padre Chorroarín tiene mucha memoria, pero echó en falta este libro y entonces yo decidí buscarlo... Aunque veo que las polillas se están comiendo todo.

Los ojos de Lucio se llenaron de lágrimas de bronca. Sus padres eran curtidores en la lejana ciudad de San Miguel, y habían dado sus ahorros para que el chico aprendiera algo.

–¿Pasaste por muchos lugares? –preguntó Moreno.

–Uf, sí. Después de las invasiones inglesas, cuando el virrey Liniers decidió poner ahí a los Patricios...

–No nombres a ese tirano –dijo Moreno, muy serio. Lucio estaba confundido. No sabía bien el alcance de sus palabras en esa gente. Por eso prefirió decir todo en pocas frases.

–Bueno... Pasamos a la casa de Martínez, hasta que nos echaron por no pagar el alquiler. Después fuimos con los dominicos, después a casas de familia, y finalmente recalamos en la chacarita.

–¿Siempre les dio clases el padre Chorroarín?

–Siempre. Pero ahora está viejo y se está olvidando. Por eso necesitamos libros.

Moreno se quedó inmóvil, pensando tanto que los ojos le brillaron. Saavedra, que había aprendido a temer ese brillo, trató de sacarlo de su ensueño.

–Oiga, doctor: ni piense en desalojar el cuartel. Esta revolución se hizo con las armas de mis Patricios.

–Ya. Pero los pueblos compran a precios muy altos la gloria de las armas. Yo creo que necesitamos algo para que la gente pueda aprender.

Moreno agarró un pliego nuevo y escribió sobre él una larga carta. Lo firmó y le echó arenilla. Después lo lacró con cera roja y se lo dio al muchacho.

–Tomá. Es para Chorroarín. Él fue también mi maestro.

–¿Qué va a hacer? –preguntaron Lucio y Saavedra, uno con la cara llena de esperanza, el otro con una especie de espanto.

–Voy a seguir con lo de la escuela rodante. Pero la voy a abrir para todos. Y ahora andá con eso para el padre Chorroarín, que tenés dos leguas largas hasta la chacarita.

–¿Y me va a dejar llevar el libro, señor... doctor?

–No. Porque para sacarlo vas a tener que hacerte socio. Socio de nuestra nueva biblioteca.

Gracias al arrojo de Lucio, los libros del San Carlos, que permanecían en el cuartel de Patricios, fueron rescatados de las polillas. A Mariano Moreno se le ocurrió iniciar con ellos una biblioteca abierta al público, porque los libros también enseñan y andan de mano en mano, un poco por todas partes, como una escuela rodante.

(1) En medio de las armas, se callan las palabras.

(2) ¡Que las armas cedan a la toga!

FIN

(Publicado en la edición 4701 de Billiken)