Un cuento de Laura Ávila

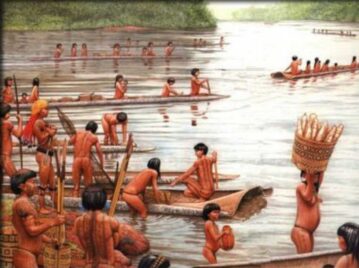

Llegó el nuevo virrey y lo primero que hizo fue prohibir los baños en el río. Decía que ofendían la moral. Los vecinos se quejaron: hacía mucho calor en Buenos Aires y las aguas del río eran una fuente de frescura y diversión. Igualmente, los pobladores más rebeldes hubieran protestado ante cualquier cosa que dijera Cisneros, el recién llegado. No lo querían porque preferían a Liniers, el virrey antiguo que había defendido la ciudad contra los ingleses y ahora se había retirado a pesar de que muchos hombres estaban dispuestos a mantenerlo en el poder, incluso con las armas.

El virrey Cisneros llegó a una solución salomónica con el asunto de los baños: sólo se podrían tomar de noche, cuando la luz no mostrara las partes nobles de nadie. Además, mandó separar a los bañistas: del lado sur de la playa de la Alameda se bañarían los hombres. Del lado norte, las mujeres.

Esta medida no era necesaria, porque las chicas siempre se separaban para bañarse, pero el virrey Cisneros no conocía las costumbres de las gentes del Plata. Feliciano Donoso nunca se bañaba en el río, ni de día ni de noche, porque le daba vergüenza. Era un chico de 13 años, callado, gordo y tímido. Su primo Blas estaba molesto, porque a él sí le gustaba lucirse nadando bajo el sol, pero a Feliciano eso no le preocupaba. Toda su atención estaba concentrada en la menor de las Riglos.

Esa chica era lindísima, y Feliciano hubiera dado lo que fuera por hablar dos segundos con ella, aunque ni siquiera sabía su nombre de pila. Pero la menor de las Riglos tenía mucha plata y era tan fina que hasta sus esclavas sabían leer y escribir. Tenía muchas hermanas y nunca estaba sola, ni siquiera en la iglesia.

–Olvidate. Para hablar con ella tendrías que nacer de nuevo –le dijo su primo Blas.

Esa noche estaban los dos en la playa sur de la Alameda. En la playa norte un coche se detenía bajo unos sauces y los chicos vieron descender a una negrita esclava sosteniendo una luz. Enseguida, en orden de edad, fueron saltando a la playa las chicas de los Riglos, con las faldas arremangadas hasta las rodillas.

El farol de la negra se apagó justo antes de que la menor saliera del coche. Pero unas risitas y unos chapoteos en la oscuridad les hicieron saber que habían llegado al agua.

–¡Cuidame la ropa, gordo! –gritó Blas revoleando la camisa. Se perdió río adentro con todo y farol, dejando a Feliciano solo en la orilla.

El muchacho quería volver a su casa, pero como no tenía lumbre no se animó. Los focos del alumbrado público estaban rotos, o tan oscurecidos por el humo del sebo que usaban como combustible, que las calles eran intransitables sin una buena luz.

Estaba quedándose dormido cuando divisó un fulgor en el coche de las Riglos.

Feliciano se fue acercando a tientas hacia la zona norte de la playa. La luz provenía del interior del coche.

Se aproximó y divisó a través de la ventanilla una silueta envuelta en un delicado mantón de seda. ¡Era el mantón de la menor de las Riglos!

Se puso tan nervioso que resbaló en el barro. La luz del coche se extinguió.

–¿Quién vive? –gritó una vocecita decidida.

Feliciano sintió que se iba a desmayar. Las piernas le temblaban tanto que no intentó levantarse.

–D...disculpe... N...no quería a...asustarla...

Una sombra fugaz se desprendió del vehículo.

–¿Está herido?

Feliciano no veía nada. La noche no tenía luna ni estrellas. Pero pensó que así como él no podía ver a la chica de los Riglos, ella tampoco podría verlo a él. Eso lo hizo sentirse más cómodo, así que se corrió buscando un mejor lugar y le dijo:

–Estoy descansando. Si gusta sentarse conmigo...

–Encantada –dijo ella–. ¡Estaba tan aburrida de estar sola!

Feliciano notó la presencia de la chica junto a él. Se sentía feliz, pero también bastante aturdido.

–¿No nada? –preguntó, para romper el silencio. La voz se rió en la oscuridad.

–No puedo. Mis obligaciones no me dejan.

Feliciano se quedó callado, tratando de adivinar qué tipo de obligaciones podía tener esa chica. Como leyéndole la mente, ella replicó:

–Tengo mucho que hacer. Bordar, aprender mi catecismo, tocar el piano y mantenerme hermosa para pescar un buen marido.

La risa volvió a sonar, burlona.

–Usted no necesita mantenerse hermosa –opinó Feliciano–. Ya es así por naturaleza.

–No sé. La hermosura debería ser algo que no puede medirse con los ojos.

–¿Cómo dice?

–Digo que... Si el mundo fuera oscuro y calmo como esta noche, se podría apreciar mejor la belleza de la gente. ¿No le parece?

Feliciano pensó que tenía razón, y el corazón se le llenó de alegría. Se sacó su medalla de San Martín, muy emocionado, y se la ofreció en silencio. Sus manos se rozaron en la noche.

–Es una imagen del patrono de la ciudad –dijo él–. La ciudad más linda del mundo.

–Eso tendría que decírselo al nuevo virrey –bromeó la vocecita.

–Las ciudades son lindas cuando se conoce a la gente.

–¿A pesar de que las gentes sean sencillas, y que su única diversión sea un río?

–A pesar de todo.

La risa sonó una vez más, muy dulce.

–Es verdad. Lo que importa es la gente. ¿Cómo se llama usted?

–Me llamo Feliciano... ¿Y usted, señorita Riglos?

En ese momento, unas voces se acercaron al coche. La chica se esfumó y a Feliciano no le quedó otro camino que el de retorno a su puesto junto a la orilla.

Su primo vino unos minutos después, con el farol encendido, así que volvieron a casa.

El domingo siguiente, durante la misa, Feliciano se cruzó con la familia Riglos. Las chicas, precedidas por la negrita que acomodó una pequeña alfombra para ellas, se arrodillaron en el piso del templo.

Feliciano se sentó lo más cerca que se atrevió de la menor de las Riglos y le sonrió, ofreciéndole la mano.

La hermosa chica lo miró llena de desdén y le comentó a una de sus hermanas:

–¿Qué le pica a éste? ¡Además de feo, es un atrevido!

El corazón de Feliciano casi se detuvo. ¿Acaso esta chica desmentía a la luz del día lo que decía a la noche? ¿Así defendía la belleza que no podía verse?

Se sintió peor que los partidarios de Liniers, el antiguo virrey, que creían que ese hombre amaba a la ciudad porque conocía el valor de sus habitantes, pero que no tuvo problemas en entregársela a este virrey nuevo, que no la valoraba ni la comprendía.

Feliciano se quedó muy triste en la iglesia hasta que todos hubieron salido.

El muchacho ya se daba media vuelta para irse cuando oyó a sus espaldas una dulce voz, muy conocida:

–Feliciano...

Feliciano giró y a la única que vio fue a la negrita de los Riglos terminando de doblar la alfombra. Del cuello de la pequeña esclava colgaba su medalla de San Martín de Tours. La niña lo miró a los ojos, muy hermosa en su sencillez del color del azabache, como una pequeña ciudad a punto de ser descubierta.

Feliciano sintió una cosa muy grande en el pecho, un río tempestuoso mitad dolor, mitad alegría. Se acercó a la muchacha y le ofreció su brazo.

Ella le tapó los ojos con la mano, divertida, y le dijo con su vocecita, como continuando la charla interrumpida en la Alameda:

–Encantada. Mi nombre es Eugenia.

FIN

(Publicado en la edición 4699 de Billiken)